Die jüdische Gemeinde in Schmalnau

Eine Zusammenstellung von B. Füller Jerwin, Mai 2023

Als im Oktober 1936 die jüdische Gemeinde Schmalnau erlosch, zeichnete sich bereits durch zunehmende Schikanen und der Verlust der Bürgerrechte für die noch in Deutschland verbliebenen Schmalnauer Juden der Weg in die Deportation und in die Vernichtungslager ab. Eine gewisse Anzahl jüngerer Juden konnte ins Ausland emigrieren, für die Elterngeneration gab es meist kein Entrinnen.

1933 lebten noch etwa 55 jüdische Personen im Ort, d.h. knapp 8 % von 700 Einwohnern. Bis 1937 waren fast alle weggezogen, die meisten nach Frankfurt am Main.

Von den in Schmalnau geborenen oder längere Zeit am Ort wohnhaften Juden sind 24 als Holocaust-Opfer namentlich bekannt. Die heute verlegten 16 Stolpersteine ehren jetzt die Opfer, die längere Zeit hier am Ort lebten und ihren Mitbürgern bekannt und vertraut waren.

Der Blick auf das Katasterblatt im Anhang zeigt, dass die jüdischen Geschäftshäuser rund um den heutigen Dorfplatz angeordnet waren und die Bevölkerung mit wichtigen Waren wie Lebensmittel, Werkzeuge und Textilien versorgten.

Ursächlich für ihre Ansiedlung im frühen 18. Jahrhundert war in vielen Fällen der Ritteradel, wie z.B. die Ebersberger, die auf diesem Wege mit sogenannten Luxuswaren wie Gewürze, Kaffee, Tee, Wein, Stoffen und ähnlichen Produkten beliefert werden konnten und dafür aber auch Schutzgelder und Steuern erhoben, so z. B. bereits um 1700 von einem Schmalnauer Juden namens Abraham.

Um 1810 gab es 10 jüdische Haushalte mit noch traditionellen jüdischen Namen, 1811 sind die Namen bereits eingedeutscht und die Kupfers und die Tannenwalds tauchen schon auf. 1866 bekommen die jüdischen Bürger endlich die rechtliche Gleichstellung als Kurhessen an Preußen fiel. In diese Zeit fällt vermutlich auch der Bau der Synagoge und angrenzend daran eine jüdische Religionsschule und ein rituelles Tauchbad genannt Mikwe.

In den folgenden Jahren wirken die jüdischen Bürger am öffentlichen Leben mit, es gibt Mitbesitzer am Gemeindewald, Weltkriegsteilnehmer und auch 2 Weltkriegsopfer, sie sind Mitglieder im Gewerbeverein und auch in den geselligen Vereinen.

Wenn bis 1933 das Leben der jüdischen Mitbürger relativ normal verlief, begannen nun, gedeckt durch die neuen nationalsozialistischen Gesetze, Missgunst, Hetze und Repressalien. Der Einkauf bei Juden wurde verboten und so bezahlten manche Kunden ihre ausstehenden Rechnungen nicht mehr, die Fensterscheiben wurden eingeschlagen und die jüdischen Händler von SA-Männern bedroht, wie Rita Reinberg in einem Interview 1985 in der Fuldaer Zeitung berichtet. So verloren die Kaufleute ihre Existenzgrundlage. Sie waren gezwungen, ihre Häuser zu verkaufen und in größere jüdische Gemeinden zu ziehen, meist nach Frankfurt am Main, wo ihnen die wirtschaftliche Lage einfacher erschien.

Auf einer Liste sind 28 Namen aufgeführt, meist junge Leute, die ab 1932 Schmalnau verließen und in die USA, Palästina, Südafrika, Holland und Frankreich übersiedelten.

Im Oktober 1936 wurde die jüdische Gemeinde aufgelöst, da die zur Durchführung der Gottesdienste notwendigen 10 volljährigen Männer nicht mehr am Ort waren. Die Thorarollen wurden nach Fulda gebracht, ein Teil der Kultgegenstände ging nach Palästina, ein anderer Teil wurde am jüdischen Friedhof in Weyhers begraben.

Im Sommer 1938 kaufte die politische Gemeinde die Synagoge, was sie vor der Zerstörung in der Novemberpogromnacht bewahrte. Nach dem Krieg machte man daraus ein Feuerwehrhaus. 1983 wurde sie dann an den Nachbarn verkauft unter der Bedingung, sie abreißen zu dürfen, was auch in 1984 geschah. Heute würde dies wohl nicht mehr genehmigt. An ihrer Stelle ist heute ein Garten. Eine Gedenktafel und die Giebelskulptur sind am Dorfplatz aufgestellt.

Die Novemberpogrome, auch als „Kristallnacht“ verharmlost, stellen den Zeitpunkt des Übergangs von der Diskriminierung zur systematischen Unterdrückung im gesellschaftlichen Leben dar. Schikanen wie die Einziehung der Pässe, das Tragen des Judensterns, die Konfiszierung des Besitzes und Zwangsarbeit beim Straßenbau und in der Rüstungsindustrie münden ab 1939 in die Deportationen in die Konzentrationslager und schließlich in die Ermordung von 6 Millionen Juden.

Dieses Schicksal erlebten auch die Opfer, an die die heute verlegten Stolpersteine erinnern.

Wir beginnen mit dem

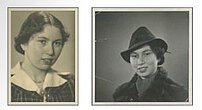

Ehepaar Grünebaum und ihrer Tochter Erna

Heinrich Grünebaum wurde am 27. Januar 1883 in Gersfeld geboren und heiratete Regina Kupfer, sie war am 4. Januar 1879 in Schmalnau geboren. Er war gelernter Schuhmacher und sie hatten auch einen Schuhladen. Bekannt sind fünf Kinder, zwei Töchter, Ida und Erna, und drei Söhne, Fred, Hugo und Robert, die in die USA, England und nach Südafrika auswanderten. Die Eltern Heinrich und Regina und die jüngste Tochter Erna wurden von Frankfurt am 11. und 12. November 1941 in das Ghetto Minsk deportiert und dort ermordet. Das genaue Datum ist nicht bekannt.

Familie Leopold

Der Vater Izaak Leopold, Jahrgang 1846, und seine Frau Amalie geb. Kahn, Jahrgang 1853, war Religionslehrer und Schächter in Schmalnau. Sie hatten viele Kinder. Ein Sohn Louis ist im Ersten Weltkrieg gefallen, Jakob war Kantor in Ingolstadt und verstarb 1938. Samuel und David entkamen in die USA, über Ilse und Itzfried gibt es keine Angaben. Sarah, Jahrgang 1884, wurde von Frankfurt deportiert und 1942 in Minsk ermordet. Max, Jahrgang 1895, wurde 1942 nach Theresienstadt deportiert und 1944 in Auschwitz ermordet. Berta, Jahrgang 1890, wurde zusammen mit ihrem zehnjährigen Sohn Iwan 1942 deportiert und in Minsk ermordet. Von diesen Familienmitgliedern existieren keine Fotos.

Ihre Schwester Johanna, genannt Hannchen, Jahrgang 1887, war mit dem Malermeister Karl Kümmel verheiratet. Gemeinsam errichteten sie das Haus gegenüber der Volksschule, heute Teil der Gemeindeverwaltung. Ihre Ehe mit einem Christen schützte sie zunächst, nach seinem Tod zog sie vermutlich mit ihrem Sohn Werner und ihrer Tochter Hilde nach Frankfurt und wurde von dort 1943 deportiert und in Auschwitz am 2. April 1943 ermordet. Ihr Sohn Werner, genannt Bubi, Jahrgang 1924, wird dann in den Konzentrationslagern Sachsenhausen, Flossenbürg und Bergen-Belsen genannt, wo er auch ermordet wurde. Die Tochter Hilde, Jahrgang 1926, überlebte vermutlich in den USA und war dort verheiratet.

Familie Reinberg

Der Metzgermeister Adolf Reinberg, Jahrgang 1884, unterhielt eine eigene Metzgerei im Oberdorf. Er war verheiratet mit Netta (Henriette), Jahrgang 1887, eine Tochter des Fischzüchters Katz. Aus der Ehe gingen drei Kinder hervor. Manfred (Mosche) gelang die Flucht nach Palästina anlässlich der Makkabiade, den jüdischen Weltsportspielen im April 1935, und heiratete dort seine Verlobte Rita Isselbächer aus der Tannenwaldfamilie. Sein Bruder Sally wanderte 1936 in die USA aus, die Schwester Erna gelangte ebenfalls nach Haifa. Die Reinbergs waren die letzte jüdische Familie, die am 9. November 1938 Schmalnau verließen und nach Frankfurt zogen. 1941 wurden sie ins Lager Kowno in Litauen deportiert und am 25.11. 1941 ermordet.

Nachfahren der Familie Tannenwald

Die beiden Brüder Israel Isidor und Mordechai Markus Tannenwald führten jeweils ein Geschäft am heutigen Dorfplatz. Israel handelte mit Haushaltsartikeln und Eisenwaren, Markus mit Kolonialwaren.

Paula, geboren am 20. Mai 1888, heiratete Hermann Moses, der 1934 verstarb. Sie verzog mit ihrem kränklichen Sohn Erich zuerst nach Lohr am Main, dann nach Frankfurt, wo Erich 1941 im Alter von 14 Jahren nach einer Beinamputation im jüdischen Krankenhaus verstarb. Paula wurde dann nach Raasiku bei Reval in Estland deportiert und nach der Ankunft am 31.09.1942 ermordet.

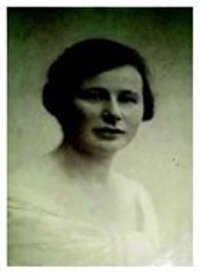

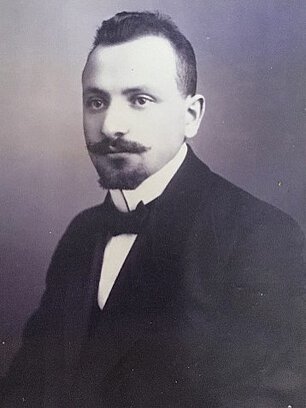

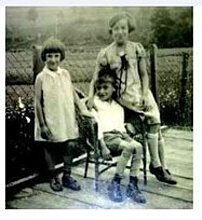

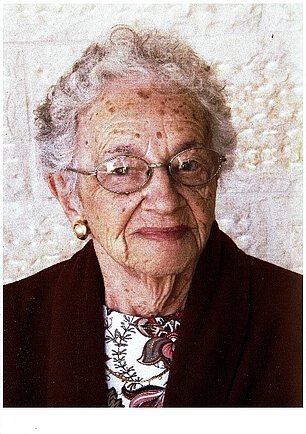

Ihre Schwester Meta, Jahrgang 1894, heiratete in 1919 den Kaufmann Julius Heilbronn aus Tann, Jahrgang 1886, und sie führten das Geschäft in Schmalnau weiter. Auf Grund der schlechten Geschäftslage waren sie gezwungen 1936 das Anwesen an Gottlieb Gutermuth aus Dalherda zu verkaufen, der ein Schuhgeschäft eröffnete. Julius Heilbronn übernahm einen Hausmeisterposten an einem jüdischen Kinderheim für Jungen in Frankfurt. Die Heilbronns hatten drei Töchter. Die beiden ältesten, Edith und Elsa, werden jeweils im Alter von 12 Jahren mit Kindertransporten in die USA gebracht, wo sie überlebten. Elsa lebt heute noch am See Genezareth in Israel und ist 97 Jahre alt. Die jüngste Schwester Margot, geboren am 24. August 1929, wird mit ihren Eltern am 22. November 1941 ins Ghetto Kowno in Litauen deportiert und dort bereits am 25. November 1941 ermordet.

Markus Tannenwald, Jahrgang 1866, verstarb 1934. Er war verheiratet mit Eva geb. Engel aus Unterriedenberg/Brückenau, Jahrgang 1874. Sie hatten zwei Söhne, die nach Tel Aviv auswandern konnten und dort noch viele Nachkommen haben. Eva Tannenwald wurde 1942 nach Theresienstadt deportiert, und 1942 in Treblinka ermordet, laut Aussage von Familienangehörigen in Bergen-Belsen.

Danksagung

Ganz besonderer Dank geht an unsere Gäste, die aus entfernten Teilen dieser Welt diese Reise in die Vergangenheit ihrer Familie unternommen haben. Die Stolpersteine stellen eine Ehrung der Toten dar und sind auch ein Ort, ihrer zu gedenken. Denn es gibt ja keine Gräber, die im jüdischen Glauben aber eine große Bedeutung haben. So wird diese Installation der Stolpersteine eine bleibende Erinnerung hervorrufen, bei unseren Gästen, aber auch bei den Menschen, die daran vorbeikommen.

Herzlichen Dank an Louis Freedberg, der im vergangenen August mit seinen Familienangehörigen hier war und mich mit wichtigen Details versorgte, zumal über die Familie Kupfer nur vage Informationen existierten. Er übernahm die wichtige Verbindungsstelle zwischen den vielen Familiennachkommen und knüpfte die Verbindung zu Martin Greenwood aus Wales, der die Fotos der Grünebaums zur Verfügung stellte und erst über die Existenz seiner Tante Erna aufklärte. Allerherzlichsten Dank dafür.

Mein ganz besonderer Dank geht an Margot Baum und ihre Familie, die schon zweimal hier in Schmalnau waren und stellvertretend für ihre Mutter Elsa geborene Heilbronn Spuren der Familie aufsuchten. Sie besorgte mir auch die Fotos ihrer Großeltern Heilbronn und der Verwandten Tannenwald. Seit 2007 verbindet mich ein Email- bzw. telefonischer Kontakt mit Elsa Epstein geb. Heilbronn, die mit 97 Jahren noch reges Interesse zeigt und der ich von hier aus ganz herzliche Grüße und alle guten Wünsche an den See Genezareth sende.

Dank an alle, die diesen besonderen Tag ermöglicht haben.

Schmalnau, den 16. Mai 2023

Brigitte Füller-Jerwin